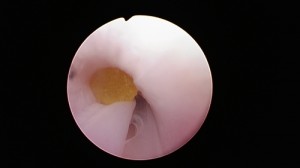

胆嚢というさらさらした消化液をため込む袋がゼリー状のネバネバの物に置き換わってしまうことが始まりで肝炎を起こしてしまったわんちゃん。

胆管肝炎の進行を抑え、胆嚢破裂などを防ぐために胆のう摘出手術を行いました。

手術は無事に終わりました。胆管肝炎が落ち着いてくれるか、よくよく経過を見ていきましょう。

中年齢以降に発生しやすい胆嚢疾患を発見するためには、エコー検査が必須になります。

健診の重要性ですね。

肝臓疾患などは手術中の出血のリスクが高いです。当院では癌疾患やハイリスク症例には血液凝固能(PT、APTT)を測定することも含めた術前検査を行って万が一の時に備えております。