🦷当院のスケーリング(歯周病治療)の流れとこだわり

「歯石取り」と聞くと簡単な処置に思われがちですが、実際の歯周病治療は非常に繊細で、全身管理や精密な処置が必要です。

当院では、動物の健康と安全を最優先に、科学的根拠に基づいた歯科医療を提供しています。

🗓 ご予約制での対応

歯科処置は完全予約制となっております。

当日の流れは以下の通りです。

- 午前中にご来院いただき、術前検査を実施

麻酔前に血液検査や身体検査を行い、安全に処置を行える状態か確認します。 - 点滴を行いながら待機

全身麻酔に備え、事前に静脈点滴で体調を整えます。 - 正午以降に全身麻酔下で処置開始

- 歯医者さんで当たり前に行われている歯科検診を動物にも必須でおこないます。

・歯科専用の器具を用いて触診・プロービング(歯周ポケットの深さ測定)

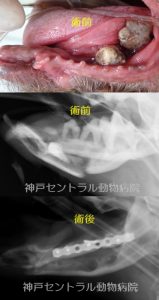

・歯科用レントゲン撮影(目に見えない歯の内部の状態を確認)

・スケーリングとルートプレーニング(SRP)を実施

🔬すべての歯科処置にマイクロスコープを使用

当院では**全ての歯科処置にマイクロスコープ(手術用顕微鏡)**を導入しています。

これにより、

- 肉眼では見えない歯周ポケットの内部や縁下歯石を正確に確認

- スケーラーの刃先の角度や動き、軟組織への影響まで把握しながら処置可能

- 手指の感覚だけに頼らず、確実かつ低侵襲な治療が可能になります

🙅無麻酔での歯石除去はおすすめしていません

歯周病の主な原因は「バイオフィルム(プラーク)」です。

歯石そのものには強い病原性はありませんが、歯石の表面はプラークが付着しやすく、歯周病が進行する足場となります。

しかし、縁下(歯茎の内側)や奥歯の裏側の処置は、無麻酔では到底不可能です。

見えない場所を手探りで処置することは、

- 病変を見逃す

- 組織を傷つける

- 動物に痛みやストレスを与える

といったリスクがあり、治療としての意味も安全性も確実性もありません。

当院では、動物にとって意味のない処置は行いません。あと獣医師免許を持っていない人が行うことは違法です。

🛠必要に応じた追加処置にも対応

歯の状態に応じて、以下のような処置も同日または別日で行います。

- 歯周外科処置・再生療法:スケーリングやSRPだけでは改善が難しい場合に選択

- 歯の補修や歯内治療:歯の破折がある場合

- 埋伏歯の抜歯:将来的なトラブル(嚢胞形成や炎症)を防ぐため

これらの処置もすべてマイクロスコープを用いて、精密かつ安全に実施します。

◎まとめ

当院では、単なる「歯石取り」ではなく、

病気の進行を防ぎ、動物の健康寿命を延ばす歯科治療を目指しています。

精密な診断と安全な麻酔管理、そして確実な治療を通じて、

大切なご家族の健康を守るお手伝いをしています。

気になる症状がある方、定期的な歯科チェックをご希望の方は、ぜひご相談ください。

野良ネコちゃんが、元気食欲がないとのことで来院されました。

野良ネコちゃんが、元気食欲がないとのことで来院されました。